この記事は、私が社労士の資格を取ろうと決めた2020年秋ごろに書いた記事です。約10か月のユーキャンでの勉強ののち、2021年の試験で合格することができました。

勉強の経緯などは、体験談カテゴリーの記事を見てくださいね!

社労士の資格を取ろう!と思ってから早半年がたちました。

社労士と言えば、難関と言われている国家資格の一つ。

何の取柄もない主婦が、資格取得のためにどんなふうに勉強をしているのか、その記録としてこの記事を書きました。

あんな

あんな難関資格の取得を目指しているママの参考になれば嬉しいです!

社労士試験の科目別の進捗状況

ではまず初めに、科目別の進捗状況や所感をまとめていきます。

ちなみに、教材はユーキャンの通信講座を利用しています。

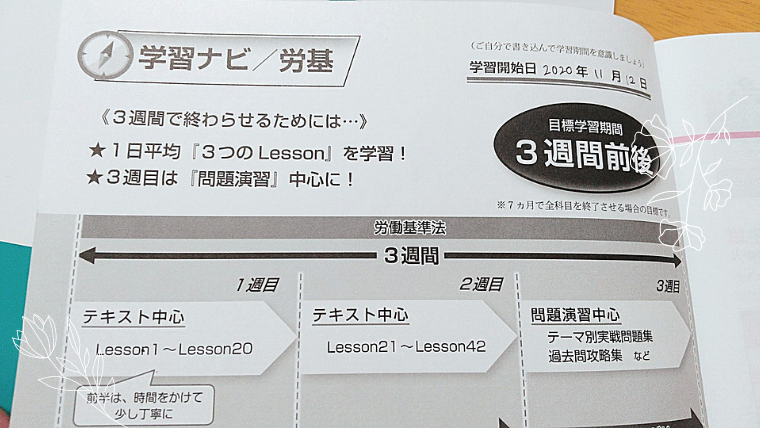

①労働基準法

2020年11月12日~12月9日

※労働基準法と労働安全衛生法は(何故か)同時進行で進めていました

労働基準法は割と常識で分かることが多かった印象です。

それはつまり、労基で定められていることが一般にきちんと浸透しているということですよね。

労働者の権利を確立してくれた先人たちに感謝の思いです!!

あとは、自分自身が働いていた時の状況を思い返しながら、実例に当てはめて覚えていきました。

インプットを終了したときの添削課題は92点と高得点!

この時点では、社労士の勉強って楽しいな~くらいにしか思っていませんでした。

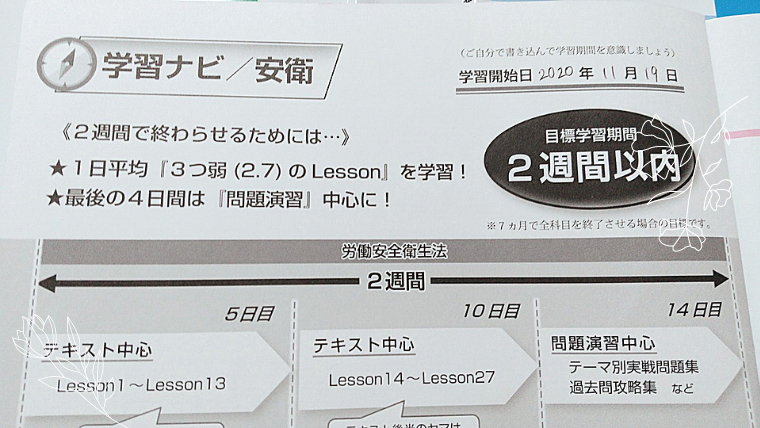

②労働安全衛生法

2020年11月19日~12月15日

※労働基準法と労働安全衛生法は(何故か)同時進行で進めていました

安全衛生法はこれまでに触れたことのない用語が沢山出てきたので、

あ、これは無理かもしれない…

と思った科目でした。

テキストは薄かったんですが、用語への苦手意識が抜けず結構時間がかかりました。

私は父が建設業なので、たまにしてくれていた仕事の話を思い出しながら、実際に働いている人をイメージしながら覚えるようにしました。

添削課題は98点!自分でも驚きです。

③労働者災害補償保険法

2020年12月9日~1月5日

労災は「こんなにも手厚い保証があるのか!」と驚きながら進めていたので、ストレスなく進められました。

労災の認定って結構裁判にもなってたりして厳しい印象でしたが、一度認定されればこんなに手厚い保証が受けられるのなら当然か…と納得したり。

身近で役に立つ法律を学ぶことに面白さを見出していました。

この時までは…

④雇用保険法

2020年1月6日~1月24日

雇用は一番の山場でした。現在進行なんですけどね…。

給付の種類が多すぎ&名前の見分けつかないで、学習の間はずーーーっと頭の中にハテナマークが浮かんでいました。

私の社労士試験は、雇用を攻略できるかがカギだと感じています。

添削は82点。

これまでで一番低い点数…どうしても苦手意識が抜けませんでした…。

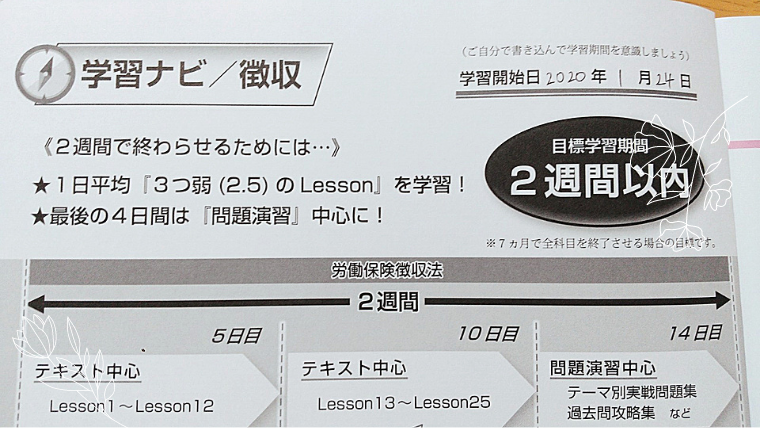

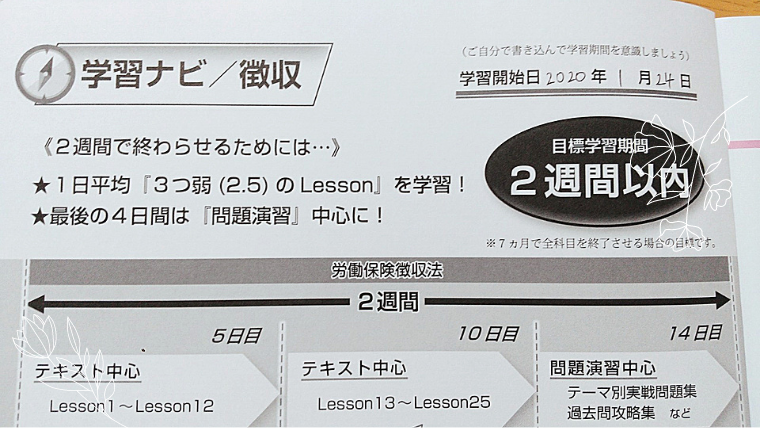

⑤労働保険徴収法

2020年1月24日~2月9日

私は前職は公務員で、税やら国保やらの徴収に携わっていました。

なのでこの科目は分かるだろ~!と自信満々で始めましたが、書類の提出先やら事業の一括やら労働保険の独特な規定が多く、経験は全然役立ちませんでした。

あと、過去問を解いていて、問題が結構難しめだなと感じました

他の科目は消去法でなんとなく解けるけど、徴収法はきちんと覚えてないと解けない問題が多い気がしました。

添削は記録が残っていないのですが、多分90点前後だったかな。

⑥健康保険法

2020年2月10日~3月6日

テキストが厚い!

ユーキャンの動画が、労務管理その他の労働に関する一般常識より先に健康保険法が公開されたので、こちらを先に進めています。

冒頭にも書きましたが、テキストが厚く覚える内容たっぷりで時間がかかりました。

あと過去問も多い。

けれど、前職で国保や後期高齢者医療保険、国民年金の担当をしていたおかげで給付の辺りはかなり楽に覚えられました。

反対に、協会・組合の理事会とかの制度は苦手。

添削は86点。

思ったより良くない。でも、もうちょっとがんばれそう。

⑦国民年金法

2020年3月7日~

現在勉強しているのが国民年金。

先ほども書きましたが、前職で関わっていたので、その部分についてはある程度分かりました。

ただ、給付関係はほとんどタッチしたことがないので、分かる部分は少なかった!

旧法とか生年月日の要件とかが多すぎて意味不明です。

まだ過去問を解いていないので、得意不得意はこれから…といったところ。

こんな感じで進めています。

勉強の進め方や気を付けていること

ここからは勉強する際に気を付けていることを書いていきます。

資格取得を目指すママに、少しでも参考になれば嬉しいです!

基本的なインプットの進め方

基本的なインプットの進め方は、

【1週目】

テキストを読む(動画)

↓

テーマ別問題集を解く

↓

過去問を解く

【2週目】

テキストを読む(動画)

↓

テーマ別問題集を解く

↓

過去問を解く

↓

添削課題

と言う感じです。

途中、気になった点や後で調べたいと思った点は付箋に書いておき、時間があるときに調べています。

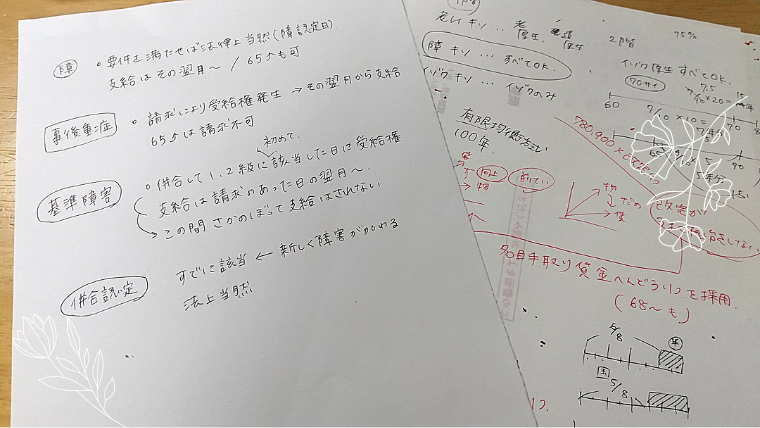

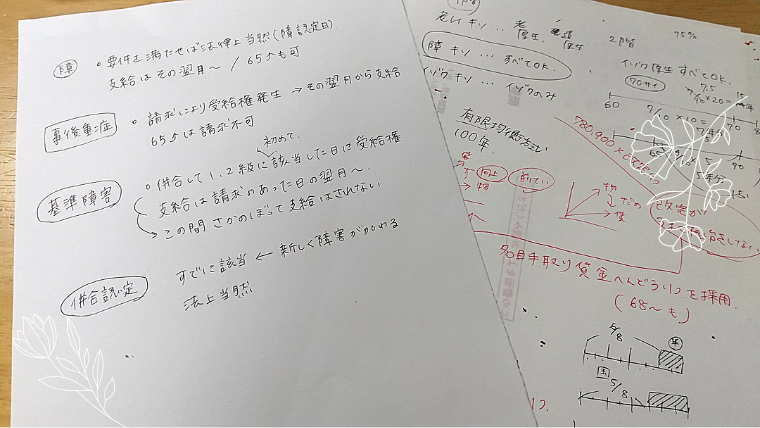

ノートは基本的に取りません。

頭の中を整理するために図や計算方法などはいらない紙に書いたりしてます。

スピードマスターの動画は、テキストを読む際に一緒に見たり、空いている時間や家事の時間に見たりしています。

動画を見るのが苦手なので、結構流し見になっちゃっています。

ちなみに、ユーキャンでは「インプットは1科目3回やってください」とあるんですが、私の場合は時間が足りなさそうなので2回やったら終わりにしています。

2回にしたのには理由があります。3回絶対にやろう!とすると確実に時間が足りなくなります。途中で終わってしまって達成感がなく中途半端な3回よりも、完璧にやり切ったと思える2回の方がモチベーション的にメリットがあると感じたからです。

ただ、回数を減らすからには満足度は上げようと、かなり真剣に取り組むようにしました。

忘れないようにたまにドリル

そして、章ごとのミニドリルを気が向いた時に解くようにしています。

5月からアウトプットに入ろうと思っているのですが、それまでの繋ぎといったところでしょうか…。

これについてはやらなくても良いような気もしています。正直よく分かりません。

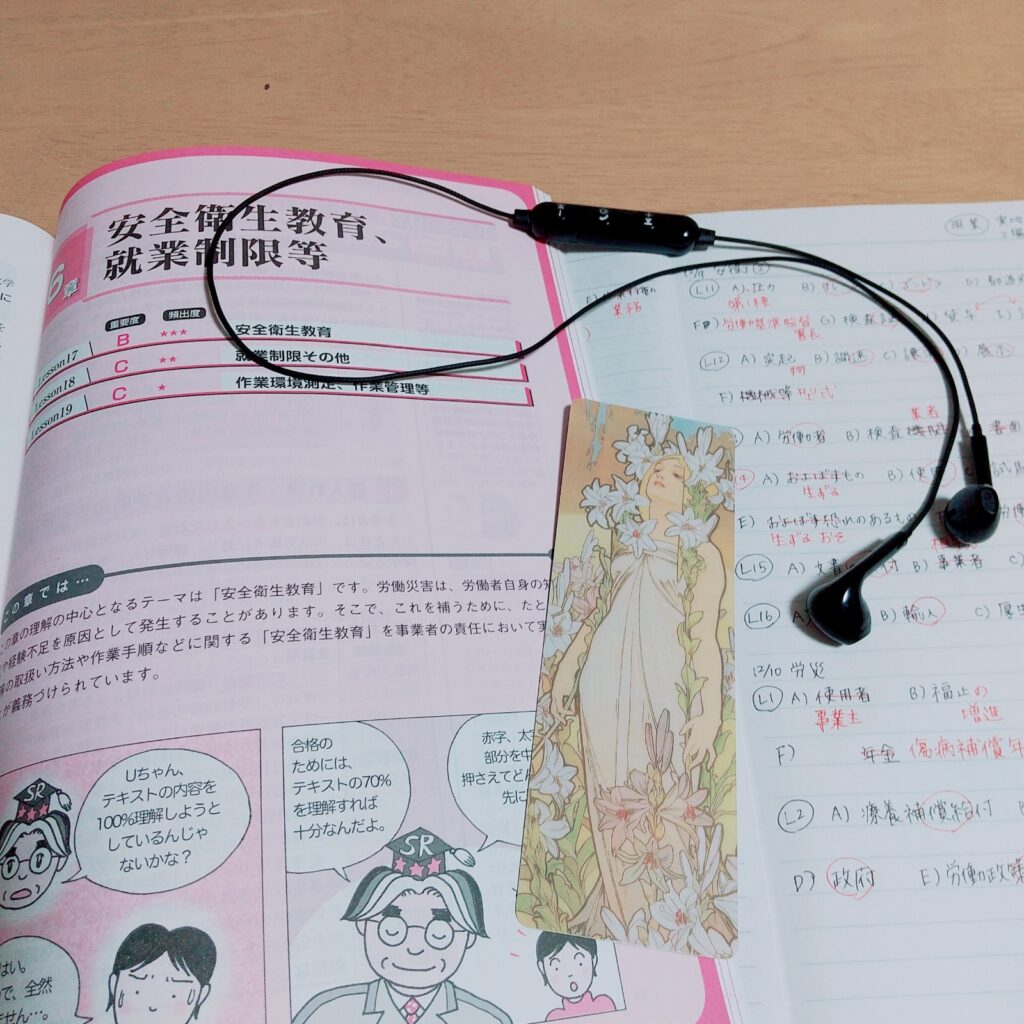

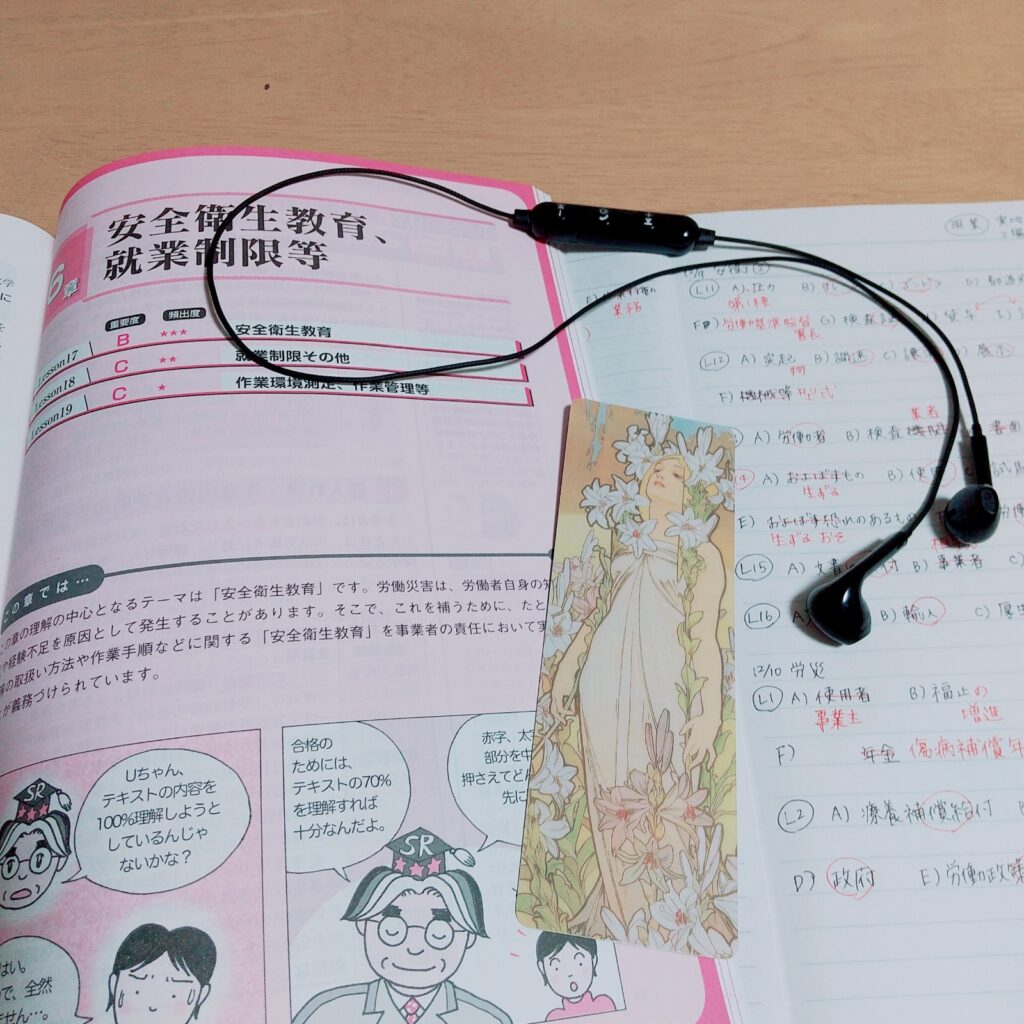

文房具は気が散らないものを選択

勉強に使う文房具は気が散らないものを選んで使っています。

本当は可愛い付箋とか使いたかったんですが、余計な情報が頭に入ると効率が悪いような気がしたので、シンプルなものにしました。

勉強の時間が長くとれない分、深く集中できるように気を付けています。

でも少しでも気分を上げたいのでミュシャのしおりを使ったりしてます。全て無地は気分が上がらない・・・

モチベーション維持の方法

モチベーションはやっぱり子どもとお金!

私は10年勤めた公務員を辞め、今は在宅でオンライン秘書として働いています。

でも、子どもに手がかからなくなったら、また外で働きたいなと思っているんです。

その再就職のときに絶対に社労士の資格は役に立つ=お金を稼ぐ手段が増えると思うことでモチベーションを保っています。

あとは…

好きな音楽を聴きながら楽しんで勉強したり

息抜きの時間もしっかり取ったり。

ストレスや疲れだけがたまっていかないよう、メリハリをつけて勉強するようにしています。

勉強時間、ぶっちゃけどのくらい?

私の勉強時間は、少ないと思われるかもしれませんが、1日1~3時間です。

でも、本当これ以上は無理なんですよ。

家事と育児と仕事もして、それに加えて勉強ですよ?

むしろ1時間以上も勉強の時間が取れていることが奇跡と言っても良いくらいです。

これ以上の時間は取れないので、

・密度の濃い勉強時間にする

・どんなに短くても毎日勉強する

の2点は必ず守るようにしています!

環境は変えられないので、その中で最大限出来ることをやるようにしています!

オプションで申し込んだもの

お恥ずかしながら、私は社会人になってからこれほど難易度の高い資格の試験を受けるのは初めて。

ツイッターやインスタで色々情報収集していると、皆さん色んなサービスを使って勉強していることが判明!

それらを参考に、私もユーキャンの講座以外にもオプションで申し込んでみました。

ユーキャンの答案練習コース

答案練習コースは問題が沢山ついたユーキャンのオプションです。

ユーキャンの社労士講座は、問題集は以下の3つ。

・テーマ別問題集

・過去問(過去6年分)

・添削課題の問題集

勉強を進めるうちに、ちょっと物足りない量だなと感じました。

でも市販の問題集は過去問も掲載されているので、問題が被っている…それは買うのがもったいない。

と、どうすれば良いかかなり迷っていました。

そこにユーキャンのオプションのお手紙が来たのですが…

いかんせん、値段が高い!!

夫に相談したところ、

やれば良いじゃん。これやって落ちたら仕方ないけど、やらなくて落ちたら「あぁ、やっておけば良かった~!」って絶対思うじゃん。

と言われ、確かにー!!と思ったので、やると決めました。

普段は優柔不断で頼りがいがないんですが…いざという時はバシッと背中を押してくれるので本当ありがたいです。

答案練習コースは一通りインプットが終わってから手を付けようと思っているので、まだ何もしていません。

問題を解くのが好きなのでウズウズしてしまうんですが、今は我慢です!

TAC模試

これはインスタの勉強垢でフォローさせてもらってる方から情報を得て申し込みました~!

時間を測って一通り試験と同じ問題を解く練習をしておくメリットはあると感じたので受けることにしました。

ユーキャンでなくTACなのは、単純に今現在(3月13日)募集していたのがTACだったから、というだけです。

ユーキャンはまだ募集をしていなくて。そして去年の情報を見ると、1万円で3回受けられるみたいなんですよね~。

全部で5回とか受けてる時間があるか不明なので、様子を見つつ決めたいと思います。

色んな問題を解きたいなと思いつつ、模試ばっかり受けててもな…と思ったり。限られた時間でどうバランスを取るかの判断が難しいです。

まとめ

10月から勉強を始め、約半年間こんな感じで勉強を進めてきました。

正直、こんな勉強量で難関資格に受かるのか!?と考えたりもします…。

が!

弱気になったら負けなので、絶対受かる!と自分に暗示をかけながら勉強してますし、していきます。

せめて気持ちだけは絶対に負けません

学習の記録はまた書いていきたいと思っているので(書ける余裕があるかは分からないけど)、また読んでくださると嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

\まずは資料請求から/