- 社労士試験について詳しく知りたい

- 社労士試験の難易度はどのくらい?

- 社労士試験の特徴を知りたい

このようなお悩みを解決できる記事を書きました。

この記事では、2021年に社労士試験を初めて受験し1発合格をした筆者が、社労士試験の概要や難易度、試験の特徴について詳しく解説をしています。

実際に勉強し、受験をしたからこそ分かる社労士試験の難しさの秘密や試験の特徴を書いていますので、

ママ

ママ社労士試験の実際のところを知りたい!

という方は最後まで読むことをおすすめします。

社会保険労務士試験の概要

社会保険労務士試験は社会保険労務士法第8条~第10条の2が根拠条文となっている国家資格試験です。

社会保険労務士になるためには、社会保険労務士になる資格を有する者が全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録することが必須となっています。

名簿に登録するためには、

- 社会保険労務士試験に合格する

- 2年以上の実務経験があることまたは事務指定講習を修了する

の両方をクリアすることが必要です。

社会保険労務士試験は、合格することで社会保険労務士になる資格を有することができるものであり、「試験の合格=社会保険労務士になる」ことではないという点には注意が必要です。

試験範囲

社会保険労務士試験の出題範囲は次の通りです。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法

- 雇用保険法

- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

- 労務管理その他の労働に関する一般常識

- 社会保険に関する一般常識

- 健康保険法

- 厚生年金保険法

- 国民年金法

試験範囲の法律だけでもとても多いのですが、実は一番の曲者は一般常識。

労務管理その他の労働に関する一般常識には労働契約法や労働組合法などの労働に係る法律のほか、厚生労働省白書や労務管理や人事制度など幅広く労働者に係る知識について問われます。

社会保険に関する一般常識では国民健康保険や介護保険など公的保険に係る法律、社会保険制度の歴史、確定給付年金や確定拠出年金など個人年金制度などの知識が問われます。

一般常識はとにかく試験範囲が広く、出題傾向はあるものの対策がとても難しいのも特徴です。

配点・合格点

配点は次の通りです。

| 試験科目 | 選択式 計8科目(配点) | 択一式 計7科目(配点) |

|---|---|---|

| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |

| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |

合格点は、選択式は各科目3点以上、択一式は各科目4点以上となっています。それに加え、選択式、択一式それぞれの合計点にも基準が設けられています。

例えば、令和3年の社労士試験の合格点は次のようになっています。

選択式

各科目3点以上、合計24点以上

(労一は1点以上、国年は2点以上に基準点を引き下げ)

択一式

各科目4点以上、合計45点以上

基準点は試験の正答率によって引き下げられることがあります。

令和3年の試験は労一の難易度が高く正答率も低かったため、「1点以上」と2点も基準点が引き下げられることになりました。

各科目の合格基準点以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点を引き下げ補正する。

ただし、次の場合は、原則として引き下げを行わないこととする。

ⅰ) 引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合

ⅱ) 引き下げ補正した合格基準点が、選択式で0点、択一式で2点以下となる場合

これが何を意味するのかと言うと、社労士試験は合格率が極端に上がったり下がったりしないよう、調整がなされる試験だということ。

つまり、全部の科目で一定以上の得点をすることが求められるほか、全体の上位数%に入れるように点を取らなくてはなりません。

「社労士試験は自分が得点すれば合格できる試験」というのは間違ってはいませんが、それだけではない一面も併せ持つ試験であるということは理解した上で勉強を進める必要があります。

社会保険労務士試験の難易度と合格率

社会保険労務士試験の難易度

社会保険労務士試験の難易度は、同じ士業である税理士・行政書士と比較すると、

税理士よりはやや簡単で

行政書士よりはやや難しい

という位置づけのようです。(ユーキャンHPを参考)

試験によって出題形式が違うのであくまでも参考程度ではありますが、法律系の資格の中では比較的とっつきやすい部類に入るのではないかと思います。

私自身も初学で合格することが出来ましたので、難しいけれど手が届かない資格ではないといえます。

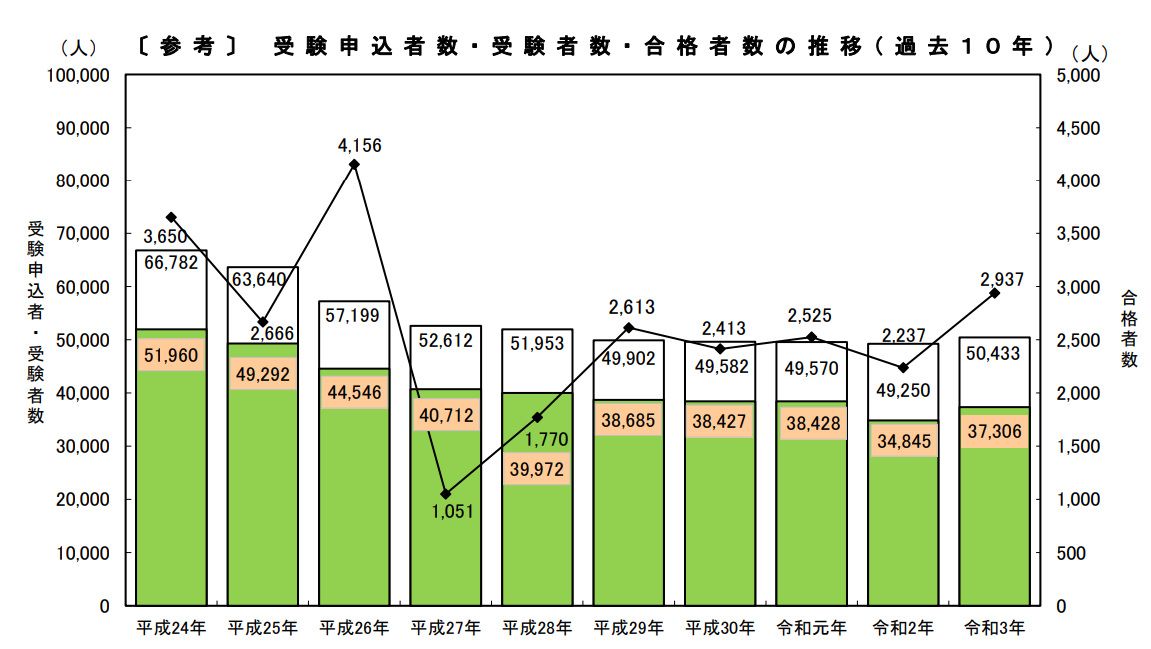

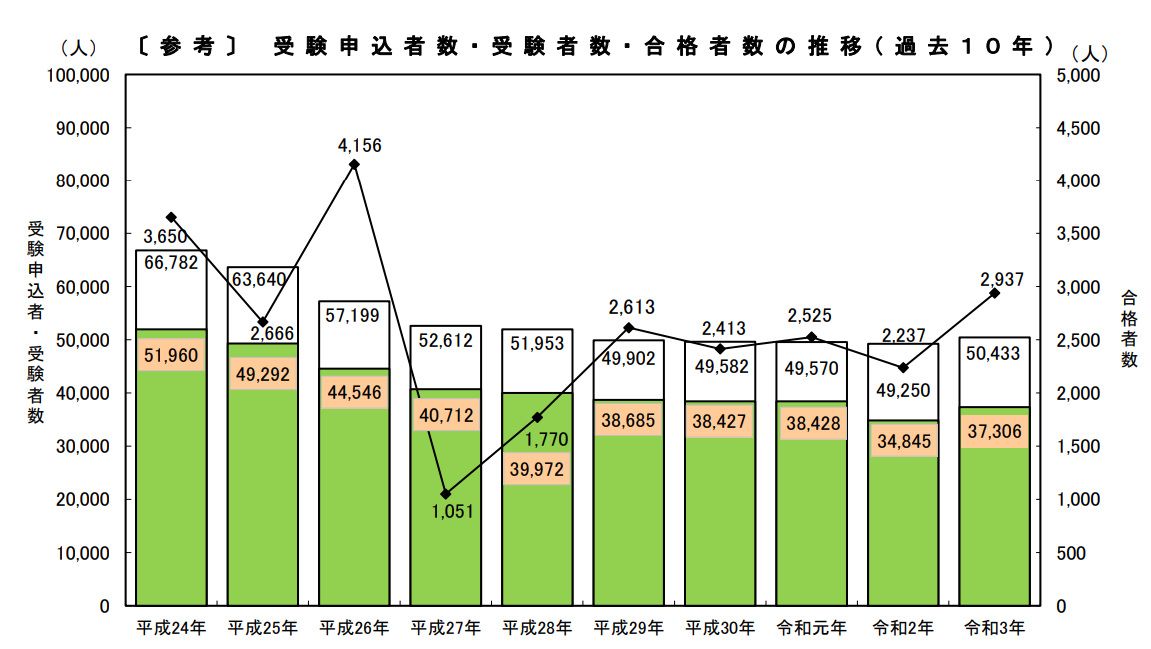

社会保険労務士試験の合格率

続いて社会保険労務士試験の合格率は次のようになっています。

| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | |

|---|---|---|---|

| 平成29年 | 38,685 | 2,613 | 6.8 |

| 平成30年 | 38,427 | 2,413 | 6.3 |

| 令和元年 | 38,428 | 2,525 | 6.6 |

| 令和2年 | 34,845 | 2,237 | 6.4 |

| 令和3年 | 37,306 | 2,937 | 7.9 |

直近5年では合格率はわずか6%~7%の間を遷移しています。

過去10年間を見てみても、合格率が10%を超えることはなかったため、社労士試験に合格することはかなり「狭き門」であると言えますね。

社労士試験に合格するのは難しい?

ここまで見てきましたが、社労士試験は難易度もそれなりに高いし、合格率も一桁。試験範囲も広いので学習にとても時間がかかります。

合格するのが難しそう…

という印象を受けるかもしれません。

ですが、先述しましたとおり、社労士試験は基本的には基準点を満たしていれば合格が可能な試験なので、まずは自分自身がしっかり勉強していれば合格は十分に可能です。

それに加えて、合格率が極端に上下しないように基準点を調整(=合格率を調整)することが可能な試験でもあります。調整方法は選択式問題で難易度の高い問題を出し、正答率を一気に引き下げます。その後、規程に則って基準点の引き下げを行うことで合格率を一定の範囲内に納めるというもの。

基準点の引き下げは一定の条件があります。詳しくは以下のサイトで解説されているので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

突拍子もない難しい問題が出ても、他の受験生も同様に分からなければ、基準点が引き下げられる可能性がとても高いです。

つまり、突拍子もない問題の対策をすることはさほど重要ではなく、それ以外の問題を基準点以上正答できるよう勉強しておくことが重要です。

社労士試験は難易度が高い試験ではありますが、押さえるべきところを押さえることで合格へぐっと近づくことが可能になります。その点を押さえながら勉強を進めることが何よりも大切になってきます。

まとめ

ここまで、社労士試験の概要や難易度等について解説をしてきました。

社労士試験はそれなりに難易度が高い試験ではありますが、問題は全てマークシート式ですので記述式の問題のある試験よりはとっつきやすく、比較的目指しやすい資格であると言えます。

実際に、私自身が特別なスキルもない初学者ですが10か月600時間で試験に一発合格することができました!

試験合格の体験談はこちら。

社労士になったあとはどんな仕事をするようになるの?

と思った方におすすめの記事はこちら。